Hi,

ich hätte mal ein kleines Problem(chen).

Es geht um einen kleinen Kühlschrank für exakt einen Liter Getränk.

Der lief bisher problemlos mit 2 Petlierelementen mit je 55W an 12V die wahlweise in Serie, parallel oder aus geschaltet wurden und auf etwa 7°C bis 5°C kühlen sollen.

Da ich damals zu doof war die Schrauben etwas günstiger anzuordnen und sich ein Element verabschiedet hat, muss da einiges neu und bei der Gelegenheit darf die Elektrik auch gleich schöner werden.

Problem nun: ich weiß, dass ich da nicht alles weiß, nur weiß ich nicht, was ich nicht weiß.

Plan ist bisher: Nen ESP32 oder Arduino zum ansteuern der Elemente mit PWM.

Temperatur auslesen und steuern bekomm ich vermutlich hin. Da sehe ich zumindest kein essenzielles Problem.

Im schlimmsten Fall schwingt sich das System nicht ein und pendelt um irgend einen Punkt herum.

Lüfter ansteuern wird glaub auch eher leicht.

Ich dachte an einen BC637 (1A), und wenn ich es richtig verstanden habe mit einem 510 Ohm Basiswiderstand

3 Lüfter je 100mA, mit 5V vom Arduino ergibt → 5 abzüglich 0,7 macht dann 4,3V/(0,3/40)=573Ohm → 510 Ohm

Und ne 1N4002 parallel zu den Lüftern.

An der Basis 4,3V mit 510 Ohm sollte nicht mehr als 8,5mA sein - passt also auch. 40mA sind je Pin möglich.

Problem werden die Elemente.

Mein Wissensstand:

PWM ist zwar nicht ideal, die Spannung zu regeln wäre aber (imo) zu aufwendig.

Fraglich ist bereits die Frequenz. Ich wäre, da die Module thermisch doch etwas träge sind, gefühlt bei einer sehr geringen Frequenz. Am liebsten fast schon einstellig.

Mit einem Arduino pro mini bekomm ich 2 Ports wohl auf 30Hz - könnte brummen. Per Software weiter runter zu gehen steht erstmal hinten an, außer das ungeglättete Signal ist kein weiteres Problem.

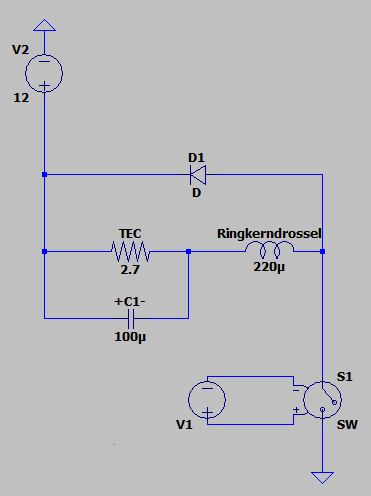

Zudem habe ich gelesen, dass eine Spule zum glätten (zwischen Peltier und Mosfet) sinnvoll wäre. Diese wird wohl kleiner, je höher die Frequenz. Bei 30Hz scheitn das jedoch indiskutabel.

31 kHz wären mit dem Arduino wohl auch machbar, da wäre die Spule dann scheinbar auch eher realisierbar.

Wie berechnet oder schätzt man die Größe?

Irgendwo hatte ich mal was von 10µH bei 200kHz gelesen.

Ein höheres PWM ist generell kein Thema, wäre mit einem ESP32 machbar. (Damit ich jedoch nicht überall bei Null anfangen muss, wäre mit ein Arduino etwas lieber.)

Oder ist das alles übertrieben? PWM rein und fertig?

Leistungstechnisch ist da einiges an Puffer übrig. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich die berechnete Leistung (zum Ausgleich des Wärmeverlustes) verdoppelt hatte, um auch mal was herunter kühlen zu können und weil ich der Rechnung nicht traute.

Gibt es Meinungen zum Gesamtproblem?

Bei dieser Geschichte fehlt mir jedes Gefühl und das Wissen erst recht.

Ich neige aktuell zu einem DBH-12 H (doppel H-Brücke, je 30A Kanal).

Bin mir jedoch unsicher, ob da die Freilaufdiode entfällt oder nicht.

Logisch gesehen würde ich davon ausgehen, das Problem wird bereits intern gelöst. Wie herum ein Motor angesteuert wird, ist letztlich nicht bekannt und damit die Richtung der Diode auch nicht zu bestimmen.

Wenn’s noch was zu beachten gibt, bitte gern erwähnen.

grüße

lipi