Das ist eine vollkommen andere Situation als in der ersten Frage! Hier wird zumindest ansatzweise das Erbrecht als Gesamtrechtsnachfolge verstanden, und nicht an einzelnen Gegenständen festgemacht, wie das in der ersten Frage klang (und leider in der Praxis immer wieder vorkommt).

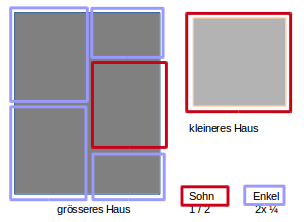

D.h. hier ist jetzt der gesamte Nachlass zunächst als ein großer Suppentopf mit ganz viel Einlage zu betrachten, von dem jeder Erbe einfach eine gewisse Zahl Kellen bekommt, bis die unterschiedlich großen Teller der Erben voll sind. Das ist die Regelung, wonach der Sohn zu 1/2 und die beiden Enkel jeweils Erben zu 1/4 (d.h. deren Teller sind jeweils nur halb so groß wie der Teller des Sohnes) werden sollen. D.h. wertmäßig muss der Erbfall am Ende so aussehen, dass die Anteile 1/2 und 2*1/4 jeweils erreicht werden.

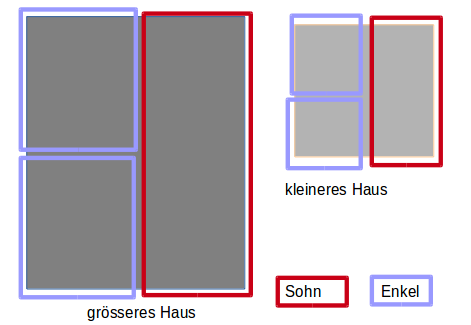

Da man mit diesen Kellen aber rein praktisch auf Probleme stößt, weil dann jedem von allem etwas mit gehört, wurde hier zusätzlich eine Teilungsanordnung getroffen, wonach bestimmte Gegenstände zunächst mal vorab auf die Teller verteilt werden. D.h. hier offenbar das kleinere Hausgrundstück (die kleinere Hälfte meines Grundbesitzes) auf den Sohn, und je 1/4 ideeller Anteil (d.h. keine konkrete Wohnung, sondern nur ein Bruchteil, der dann im Grundbuch als Miteigentum auftaucht) an der größeren Immobilie auf die Enkel. Die zweite Hälfte des großen Objektes wird nicht direkt zugeordnet, sondern steht im Rahmen des Ausgleichs der Wertunterschiede der bereits zugewiesenen Immobilienanteile so zur Verfügung, dass es am Ende insgesamt mit den wertmäßigen Anteilen von 1/2 und 2*1/4 aufgeht.

Um bei dem Beispiel mit der Suppe zu bleiben: Der Sohn bekommt erst einmal alle Fleischklößchen, und die beiden Enkel je 1/4 der der Spargelspitzen. Der Rest im Topf wird jetzt in einem idealen Beispiel, in dem die beiden Objekte gleich viel wert sind (inkl. der noch vorhandenen Hälfte der Spargelspitzen) auf die drei Teller 2:1:1 (Sohn:Enkel:Enkel) verteilt, D.h. am Ende des Tages wird Sohn Alleineigentümer des kleineren Objekts, und zu 1/4 (nicht direkt zugewiesene 2. Hälfte des großen Objekts nach 2:1:1 geteilt) ideeller Eigentümer des großes Objekts, während die Enkel jeweils zu 3/8 (je 1/4 im Rahmen der Teilungsanordnung direkt zugewiesener Anteil und 1/8 aus der nicht direkt zugewiesenen 2. Hälfte nach 2:1:1 geteilt) ideele Eigentümer des großen Objektes werden. Da die Werte der Objekte aber vermutlich nicht identisch sein werden, wird es nicht auf diese exakte 2:1:1 Aufteilung der restlichen Hälfte des großen Objektes hinauslaufen, sondern wird es hier zu krummeren Anteilen kommen müssen, damit es wertmäßig am Ende aufgeht.

Wenn die Werte der Immobilien passen, d.h. wertmäßig hierbei jeder seinen zugedachten Anteil von 1/2 bzw. 1/4 am Erbe im Rahmen der Teilungsanordnung und Verteilung der 2. Haushälfte des großen Objekts erhält, gibt es hier auch keine Ausgleichszahlungen. Die wären nur fällig, wenn einer der zugedachten Erbteile angesichts der Teilungsanordnung nicht erreicht werden könnte. Dann muss der über seinen Erbanteil durch die Teilungsanordnung begünstigte Erbe einen Ausgleich an den nicht ausreichend begünstigten Erben zahlen.

Auf einem anderen Blatt steht, wie man künftig rein praktisch mit dem großen Objekt umgeht, weil die Erbengemeinschaft als Eigentümer immer eine eher ungünstige und streitanfällige Sache ist. D.h. hier könnte natürlich einer der Erben das gesamte Objekt übernehmen, indem er den beiden anderen Erben ihre Anteile abkauft. Das ist dann aber keine erbrechtliche Fragestellung mehr.

Da das alles nicht ganz so einfach zu verstehen ist, würde ich hier dringend die Beratung durch einen spezialisierten Anwaltskollegen empfehlen.